뉴욕: 박물관과 미술관 / New York: Museums and Galleries

뉴욕의 박물관과 미술관들은 원래도 기대가 많았었지만, 기대보다도 훨씬 좋았다.

구겐하임과 휘트니는 Pay-What-You-Want로 미리 한국에서 표를 끊어 다녀왔는데, 덕분에 낮 개장 시간이 아닌 일몰 무렵의 한산하면서도 다부진 관람이라 좋았다. 같은 마음으로 표를 구매해 온 뉴요커 틈에 끼어 구경하는 즐거움도 있었다.

MoMA

가장 좋았던 곳은 전혀 기대하지 않았던 MoMA인데, 정말 세계를 선도하는 미술관이란 이런 것일까 하는 생각이 들 정도로 젊고 클래식했다. 우리 연배 작가들의 작품으로 시작해 거장들의 작품에 이르기까지 미술관의 구성 조차 너무 알차고 좋았다. 정말 대단한 작품들을 보유하고 있으면서도 끊임없이 새로운 예술을 갈구하는 모습이 정말 보기 좋았다.

좋았던 작품이 너무 많아서, 주르륵 나열해 본다.

현대카드와의 파트너쉽이라니 국뽕이 차오른다. 특정 현대카드를 가지고 있다면 입장권도 무료라지만, 제값을 내고 들어갔다.

Refik Anadol Studio, Unsupervised, 2022

입장하자마자 벽면을 가득채운 디지털 아트. 시시각각 색을 바꾸며 fluid 형태로 요동치는 파티클 덩어리.

영상과 연계된 대시보드를 보니 코딩 뿜이 뿜뿜 차올랐다.

Ellsworth Kelly, Spectrum IV, 1967

MoMA를 가장 잘 나타낸 말.

Jeff Koons, Pink Panther, 1988

뒤로 보이는 작품은 Joey Terrill의 작품.

Adrian Piper, What Will Become of Me, 1985

매년 머리카라과 손톱, 각질을 모아 추가중이라는 작품. 언제까지 계속 될까.

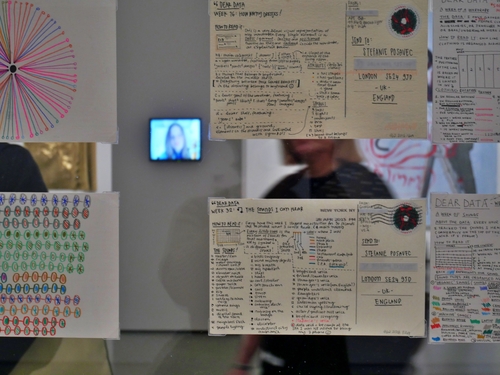

Stefanie Posavec의 작품들. 엽서 한 면엔 흥미로운 visualization이 되어 있고, 뒷 면엔 해당 도식을 읽을 수 있는 legend가 심오하게 설명되어 있다.

Andrew Norman Wilson, Workers Leaving the Googleplex, 2011

예술은 어디까지 발전할 수 있을까. 어디까지 품을 수 있을까. 애초에 예술에 대한 경계가 없었는데 우리가 너무 보수적으로 접근했던 것일까.

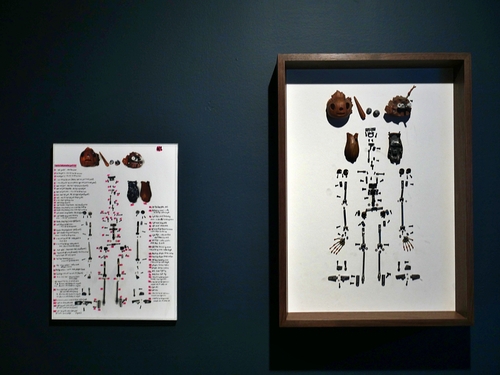

기에르모 델 토로 감독의 피노키오 특별전이 열리고 있었다.

puppet의 해부.

크.. 역시 color scheme matters..

영화에 실제로 사용된 캐릭터 puppet을 볼 수 있어 정말 좋았다.

그리고 영화에 사용된 세트도 볼 수 있었는데, 디테일과 아기자기함에 놀랐다.

미술관에 들어설 때는 화창했는데, 비가 내리는 줄도 모르고 관람에 흠뻑 빠져 있었다. 이따금씩 만나는 창문 밖으로 보이는 비내리는 맨하탄 풍경이 시간의 흐름을 상기시켰다.

엘레베이터나 계단으로 향할 때, 화장실에 갈 때 마주치는 벽면의 타이포그래피 역시 좋았다.

Jackson Pollock, One: Number 31, 1950, 1950

얼마전에 영화 <모나리자 스마일>을 다시 봤던 터라 감흥이 두 배로 전해졌다.

Jackson Pollock, Number 1A, 1948, 1948

아이러니하게도 저 커다란 작품보다 이 작은 사이즈의 작품이 더 마음에 와닿았다. 더 얇고 세밀한 선의 움직임이 정말 좋았다. 아쉽게도 이 작품의 엽서나 마그넷이 없어 One: Number 31로 엽서를 한 장 사왔다.

Ono Yoko, Film No. 4 (Bottoms), 1966-67

처음 본 오노 요코의 작품. 상영 시간이 길어 전체를 보고 나오진 못했지만, 가십으로만 지나치기에 꽤 괜찮은 아티스트였다는 생각이 들었다.

Mark Rothko, No. 10, 1950

유영국과 김환기도 마크 로스코를 봤을까. 50년대의 미술계는 도대체 어땠던걸까.

David Hockney, Seated Woman Being Served Tea by Standing Companion, 1963

Edward Ruscha, Standard Station, 1966

Nam June Paik, Zen for TV, 1963

뉴욕에서 만나는 백남준이란.

Nam June Paik, Nam June Paik at his Exposition of Music, 1963

José Sabogal, Young Girl from Ayacucho, 1937

Claude Monet, Water Lilies, 1914-26

Claude Monet, Water Lilies, 1914-26

같은 이름의 다른 두 작품. 공간의 변형이 합쳐져 더 시너지가 나는 관람이었다.

모네의 작품은 디지털로는 느껴지지 않는 세밀한 붓터치가 좋았다.

멀리서 봤을 때 너무 스무스하고 아스라히 느껴지는 질감이 가까이서 보면 더할 나위 없이 거칠다는 것이 정말 신비롭다.

Le Corbusier, Easy Chair (Fauteuil Grand Confort), 1927

페인팅 사이로 르 코르부지에의 작품들이 전시되어 있는 것이 흥미로웠다.

피카소가 어떻게 세상을 해체해 갔는지도 차근차근 느낄 수 있었다.

Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, 1907

그리고 만난 아비뇽의 여인들. 실물이 주는 압도감이 정말 좋았다. 살면서 본 피카소 작품 중 단연 가장 좋았다고 말하고 싶다. 오래 머물며 각 여인의 표정을 빤히 바라봤다.

Pablo Picasso, Three Women at the Spring, 1921

같은 화가, 같은 객체, 다른 풍경.

Pablo Picasso, Woman’s Head (Fernande), 1909

피카소의 작품은 조소도 좋았다.

Pablo Picasso, Girl before a Mirror, 1932

Amedeo Modigliani, Anna Zborowska, 1917

Amedeo Modigliani, Caryatid, 1914

모딜리아니의 작품은 그림보다도 조소가 좋았다. 돈이 많다면 이 석회 조각을 집에 들여놓고 인생을 관망하고 싶다는 생각을 했다.

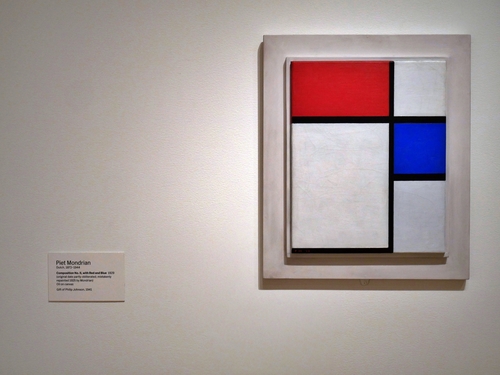

Piet Mondrian, Composition No. II, with Red and Blue, 1929

Archibald John Motley Jr., Tongues (Holy Rollers), 1929

슬프고 유쾌해 정말!

František Kupka의 작품들.

Marc Chagall, I and the Village, 1911

이쯤 보기 시작하니 교과서 속으로 걸어들어 가는 기분이 들었다.

Gustav Klimt, Hope, II, 1907-08

Vincent van Gogh, The Starry Night, 1889

대망의 작품. 반고흐의 작품은 정말 실물의 붓터치가 주는 파워가 어마무시하다. 상파울로 미술관에서 느꼈던 등골 시림을 다시 살짝 느끼기도 했다.

Paul Cézanne, Boy in a Red Vest, 1888-90

MoMA에서 좋았던 작품 중 다섯 손가락 안에 들지 않을까. 세잔의 붉은 조끼를 입은 소년 시리즈 중에서도 단연 좋다. 엽서가 없는 것이 아쉬웠다.

Paul Cézanne, Self-Portrait in a Straw Hat, 1875-76

진귀한 세잔의 자화상.

Salvador Dalí, The Persistence of Memory, 1931

달리의 기억의 지속은 무척 큰 사이즈의 작품일 거라 생각했는데, 너무나도 아담한 사이즈에 놀랐다.

Salvador Dalí, Retrospective Bust of a Woman, 1933

달리가 이런 흉상을 만들었을 거라곤 상상하지 못했었다.

Joan Miró, The Birth of the World, 1925

처음 만나는 호안 미로의 작품.

Frida Kahlo, Self-Portrait with Cropped Hair, 1940

René Magritte, The Menaced Assassin, 1927

르네 마그리트의 작품을 보고 있노라면 박찬욱이 떠오른다. 미장센에 있어서도 괴기하면서 따뜻한 스토리에 있어서도.

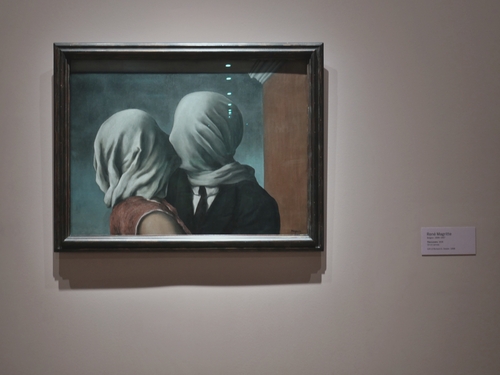

René Magritte, The Lovers, 1928

가까이서 붓터치가 하나도 느껴지지 않는, 다른 방향에서 봐도 반사되는 것이라곤 유리의 반짝임밖에 없는 작품이었다.

Paul Gauguin, The Seed of the Areoi, 1892

맨 꼭대기 층에선 다시 디지털 아트로 회귀. 고여있는 예술이 아니라 살아 숨쉬는 예술을 흠뻑 느꼈다.

MoMA 샵은 아트웍과 관련한 상품이 많았다.

MoMA Design Store라는 이름으로 단순히 전시된 예술작품이 아닌 일상 생활에서 사용 가능한 소품 자체가 아트인 상품을 팔고 있기도 했다.

The Met

메트로폴리탄은 명성에 비해 아쉬움이 많았다. 좀 화가 나기도 했다. 대영박물관과는 비슷하면서도 다른 느낌인데, 본인들이 소유한 방대한 컬렉션을 소중히 하지 못하고, 게다가 그 가치를 잘 모르는 느낌이 들기도 했다. 전 세계를 걸쳐 내려오는 레거시가 소모되는 느낌이었다.

건물 자체도 거대할 뿐더러 굉장히 많은 룸으로 구성되어 있는데, 꼼꼼하게 볼 수 있는 루트를 만들기가 쉽지 않았다. 뭔가 Coverage Path Planning 연구를 하게된다면 The Met을 타겟으로 하면 되겠다는 생각이 들기도 했다.

사진으로 제대로 담진 못했지만, 에드가 드가의 작품 컬렉션이 너무 좋아 한참을 서서 보기도 했다.

영화 <오션스 에이트>에 등장하던 메트로폴리탄 미술관. 아침에 센트럴파크를 달릴 때 거대한 뒷모습을 보고 지나쳤던터라, 무척 기대가 컸다.

제주 공항 파리바게트에서 파는 제주 마음 샌드가 왜이렇게 생각나던지.

양으로 총공세를 펼친다.

이집트 정부가 감사의 표시로 기증했다는 덴두르 신전. 공간이 주는 압도감과 편안함이 좋았다. 겹겹이 신전의 문틈 사이로 멀리 보이는 안쪽의 조각 역시 좋았다.

Rembrandt (Rembrandt van Rijn, Self-Portrait, 1660

렘브란트 자화상++

Giovanni Paolo Panini, Modern Rome, 1757

교과서에서 보던 작품을!

Auguste Rodin, The Age of Bronze, 1876

로댕의 작품 긴 홀을 채울 정도로 무척 많았다.

Auguste Rodin, The Thinker, 1880

생각하는 사람을 보고 있자니, 생각해보니 다른 미술관들에서 본 적이 있는데? 생각이 들었다. 조소 작품은 같은 캐스트로 찍어낸 12번째 작품까지 진품으로 인정한다 한다. 멜버른에서, 그리고 도쿄에서의 기억이 흐릿하게 떠올랐다.

Aksel Waldemar Johannessen, Man on a Diving Board, 1912

Paul Cézanne, Gardanne, 1885–86

Henri Matisse, Nasturtiums with the Painting “Dance” I, 1912

어렸을 때 집에서 보던 위인전집에 헨리 마티스 편이 있었다. 다른 사람도 아닌 마티스가 있었던게 굉장히 편집자의 다분한 의도가 느껴지지만.. 이번에 MoMA에서 마티스 작품을 볼 생각에 기대가 컸는데, 해당 전시장의 내부 수리로 볼 수가 없었다. 다행히도 메트로폴리탄에서 작품 하나를 볼 수 있었다.

Vincent van Gogh, Self-Portrait with a Straw Hat, 1887

Georges Seurat, Study for “A Sunday on La Grande Jatte”, 1884

Vincent van Gogh, Wheat Field with Cypresses, 1889

Torso of a Bodhisattva

지난 번 동남아 여행에서 본 것만큼, 혹은 그보다도 더 많이 유물을 보고 온 것 같다. 세계사를 가로지르는 컬렉션 스케일 정말 무엇..

구겐하임 미술관

요즘 한국에서 핫한 작가들의 작품들을 보면 가끔은 기괴하기도, 가끔은 멋져보이기도 한다. 사실 전자의 느낌이 강한데 그 이유를 생각해보면, 작가 개인의 감정에 무척 치우쳤는데 그 감정이 보편적인 감정으로 확대대지 않는 것 같기 때문이다. 구겐하임 미술관의 작품들도 그랬다. 시각적으로 멋진 작품이 많았지만 감정적으로 흔들리는 것은 없었다. 그나저나, 프랭크 로이드 라이트의 나선형 건물은 정말 멋졌다. 서울 리움미술관이 생각나기도 했다.

휘트니는 남녀, 그리고 유니섹스 화장실 중 선택해 들어가도록 되어있는데 구겐하임은 유니섹스 화장실 단 한 종류만 존재했다.

현재 전시중인 Nick Cave 의 작품들.

Paul Cézanne, Madame Cézanne, 1885-87

구겐하임에서도 만나는 세잔.

휘트니 미술관

휘트니 미술관은 더 하이라인의 끝자락에 위치해 있는데, 동네의 느낌이 맨하탄스럽지 않아 놀라웠다. 덕분에 미술관에 들어서기까지 그리고 미술관에 들어서서도 한적한 기분을 맘껏 즐기며 관람할 수 있었다. 구겐하임과는 다르게 현대적인 감성이 고스란히 즐거움으로 연결되는 경험을 했다. 모든 박물관과 미술관을 통틀어 가장 멋진 컬렉션의 미술관샵을 갖고있기도 했다. 후에 뉴욕에 다시 방문한다면 MoMA와 휘트니를 방문할 것 같다.

힙한 매표소.

알고리즘을 CLRS로 배운 사람이라면..!

전시를 보다 환기가 필요할 때 쯤, 개방된 테라스에서 느끼는 봄바람이 좋았다.

멋진 풍경은 덤.

Willem de Kooning, Door to the River, 1960

쿠닝의 작품이 정말 좋았다.

Rockwell Kent, The Trapper, 1921

Edward Hopper, Early Sunday Morning, 1930

Edward Hopper, Cabin, Charleston, S.C., 1929

Edward Hopper, House with Veranda, Charleston, S.C., 1929

Edward Hopper, South Carolina Morning, 1955

Archibald John Motley, Jr., Gettin' Religion, 1948

휘트니 미술관에서 가장 좋았던 작품.

911 메모리얼 박물관

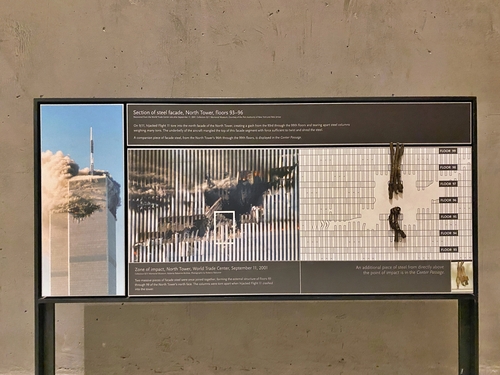

911 테러로 무너진 곳에 세워진 메모리얼 박물관에 다녀왔다. 수많은 매체에서 다뤄져 익숙해 졌음에도 잔혹한 잔해물을 보는 것은 또다른 충격이었다. 심장이 쿵쾅거리고 호흡이 빨라지기도 했다. 영원히 추모하는 방법을 선택한 이들의 선택이 멋있기도 했다. 우리나라의 큰 아픔들은 너도나도 얼른 잊어버리려고 애쓰는데.

건물이 세워졌던 장소는 거대한 pool로 변해 있었다.

두 건물이 붕괴된 이후에도 가장 마지막까지 서있는 기둥이었다 한다.

생존자들이 걸어내려온 계단을 그대로 복원해 두었다.

비행기가 부딪힌 철근.

철근이 있던 위치를 도식화.

붕괴 당시 지상에 있던 사다리차.

뉴욕공립도서관

<뉴욕 라이브러리에서>라는 영화를 실제로 보진 못했지만 그 포스터에 자주 노출되었었다. 푸른 잔디밭 앞에 펼쳐진 고층빌딩 숲 사이 우뚝 서있는 도서관의 모습. 요즘 뉴욕을 여행하는 유튜버들이 뉴욕공립도서관에 노트북을 챙겨가 이런저런 일을 하고 오는 영상을 보기도 했었다. 때마침 지나가는 길에 있어 한 번 들려보기로.

실제 도서관의 기능을 하는 건물은 사선 방향에 새로 지어진 곳에 있었고, 이번에 다녀온 곳은 사실상 박물관의 기능을 하는 곳이었다. 새싹이 파릇하게 돋아나는 여름에 브라이언트 파크에 앉아 보는 도서관의 뷰가 궁금해졌다.

영상에서 많이 보던 제대로된 열람실은 정말로 공부할거리를 소지해야 들어갈 수 있었다. 노트북도 책도 없었기에 옆에 있는 간이 열람실에서 핸드폰을 만지작 거리다 나왔다.

초록의 계절에 브라이언트 공원에 다시 와 볼 수 있기를 기원하며.