바르샤바 / Warsaw

바르샤바에 다녀왔다.

참 힘들었다. 작년에 바르샤바행 여행을 다 준비해놓고 막상 당일날 늦잠을 자는 바람에 여행을 못갔던 경험이 있기 때문이다. 이번 여행도 그때와 똑같은 일정에 똑같은 예약들을 하고선 여행 전날, 아주 일찍 잠들어서 새벽에 일어나 기다렸다.

바르샤바에 가고싶던 이유는 사실 딱 한가지였다. 한국에 있을 때 누군가가 (사실 누군지가 기억나질 않는다.) 유럽의 도시들 중 바르샤바의 밤거리와 새벽녘에 퍼지는 입김이 너무 좋았다는 그 얘기가 머릿속을 맴돌았기 때문이다.

유럽 여행을 다니면서 유럽의 어느 도시가 가장 한국의 서울과 비슷할까 생각해보곤 한다. 지금까지 다녀본 바로는 아무래도 베를린이지 아닐까 싶었는데 아닌 것 같다. 바르샤바가 가장 서울과 비슷한 것 같다. 사실 베를린의 번화한 정도로만 치면 베를린을 꼽아야겠지만 검은색을 즐겨입는 베를린보다는 역사 속 아픔을 간직한 채 화려한 색깔을 뽐내는 바르샤바가 더 어울린다 생각한 것이다.

아마도 이 바르샤바를 끝으로 1년간의 유럽 여행은 끝이날 것 같다. 아직도 여전히 못 가본 곳, 가보고싶은 곳들이 남았지만 마음 한 켠에 여전히 가보고 싶은 곳을 남겨두는 것도 꽤나 두근두근한 에너지원이 되는 것 같아 든든하다.

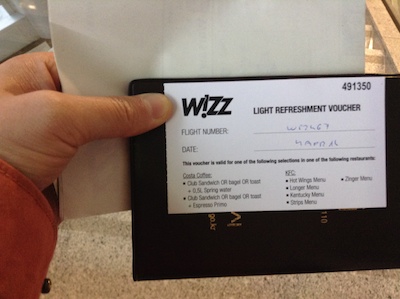

오갈 때 모두 위즈에어를 탔는데, 왕복비행기 모두 딜레이가 되었다. 그것도 가는 편은 6시간, 오는 편은 4시간의 딜레이! 위즈에어가 바우처도 주는 항공사구나 처음 알았다. 아. 이제 공항에서의 시간 때우기도 신물이 난다. 덕분에 영화는 실컷 봤지만.

센트럼에 내려 바라본 바르샤바의 첫 이미지.

쇼팽의 심장이 보관되어 있는 성 십자가 교회. 금요일 저녁인데도 고해성사를 하려는 사람들로 문전성시를 이루고 있었다.

신세계 거리의 코페르니쿠스.

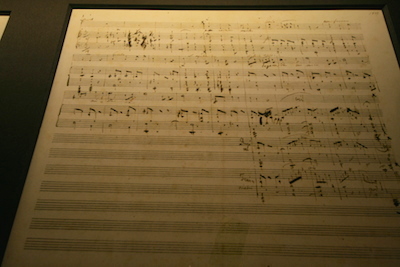

쇼팽 박물관. 굉장히 인터랙티브한 설치물을 많이 설치해놓은 신식 박물관이었다. 사실 박물관에 있는 동안엔 그저 그랬는데, 이날 밤 저녁에 공원을 거닐며 쇼팽 녹턴을 듣는데 괜히 기분이 이상했다.

1층에선 쇼팽의 자필 악보들을 볼 수 있었는데 그의 음표그리는 솜씨에 놀랐다. 이리도 머리를 작고 촘촘하게 그리다니! 악보 중간중간엔 실수를했는지 펜으로 막 그은 흔적들도 볼 수 있었는데 수많은 작품들이 이렇게 탄생했을 거란 생각에 왠지 모르게 두근두근했다.

바르샤바에도 꽃이 활짝 피고 봄이 온 것 같았다. 그런데 실상 날씨는 너무 춥고 칼바람이 불어 패딩을 입고오지 않은 것을 후회했다. 추워서 밤엔 돌아다니지도 못할 정도.

신세계 거리에 있는 바르샤바 대학. 미리 알고가지 않았음 정말 그냥 지나쳤을 법한 정문이다. 내부 역시 딱히 대학의 느낌은 들지 않고, 그냥 공원같았다.

구시가 광장.

구시가 광장의 인어상. 발트해에 살던 인어공주 자매 한 명은 코펜하겐에, 한 명은 바르샤바에 정착했다고.

구시가 광장에서 조금 걸어나와 만난 바르바칸. 크라코우의 바르바칸보다 훨씬 더 긴 형태로 보존되어 있어 성벽의 느낌을 조금이나마 더 느낄 수 있었다.

퀴리부인의 생가에 지어진 퀴리 박물관. 문이 이미 닫힌 뒤라, 내일 다시 들리기로 했다.

바르샤바 봉기 기념비. 시대와 싸우던게 남의 얘기만은 아니니까, 마음이 편치만은 않았다.

특히 이 하수구의 모습은 괜히 더 마음이 짠했다. 바르샤바 봉기 당시 하수구가 퇴각로였다던데, 왕창 깨진 봉기군이 하수구로 퇴각하려 할 때 나치가 하수구에 가스탄을 넣어 학살을 했다고.

바르샤바에서 가장 유태인 음식을 잘한다는 음식점에 갔다. 그리고선 깨달았다. 유태인 음식은 나랑 안 맞는거 같아.

샤스키 공원 한 가운데 횃불이 놓인 전당같은 곳이 있었다. 자세히 보니 군인 두명이 횃불을 지키고 서있던데 무슨 횃불인지 모르겠다. 검색해보니 unknown soldier들의 무덤이라 한다.

크라코우의 고층 빌딩들. 고층 빌딩의 스카이라인을 본게 얼마만인지. 특히나 사진 왼쪽가운데 있는 인터컨티넨탈 호텔 빌딩은 꽤나 인상깊었다. 담에 바르샤바에 또 올 일이 있다면 묵고싶을만큼!

스탈린의 케잌이라는 문화과학궁전의 야경. 사실 궁전을 감싸고 있는 케잌 1단 건물들이 이렇게 크고 넓을 줄 몰랐다.

누가 말하길, 폴란드에 가면 꼭 극장에서 영화를 보라던데 상영하고 있는 영화들 중에 볼만한 것이 없어 스킾해야 했다. 시내 곳곳에 영화관이 정말 많아서 놀랐다. 그리고 반가운 설국열차도 볼 수 있었다.

다음 날 아침의 잠코비 광장. 아침 일찍부터 다시 구시가지에 온 이유는 왕궁을 보기 위해서이다. 오른쪽 주황색 건물의 왕궁은 2차 세계대전 때 완전히 파괴되었다가 국민들의 모금으로 재건했다한다.

그림이 굉장히 많이 걸린 화려한 궁전이었는데, 기억에 남는 것은 이 캔버스이다. 수많은 그림들을 봐왔지만 어떻게 그린걸까 하는 질문은 항상 궁금해왔던 것이었다. 캔버스의 오른쪽부터 왼쪽까지 단계별로 보여주고 있는데 캔버스에 밑색칠을 하고 연필로 스케치를 한 뒤 한번 더 단색으로 커버를 치고, 채색을 한 뒤, 코팅을 한다고 한다.

이 사진이 세계2차대전 이후 파괴된 왕궁의 모습이다. 지금 이 곳이 이랬다니 믿을 수가 없었다. 사실 바르샤바 곳곳이 2차대전으로 인해 파괴된 덕분에 오래된 건물을 찾기가 힘들다 하는데, 어쩜 그런 연유로 서울과 비슷하게 느껴졌나보다.

퀴리들. 어제 못갔던 퀴리 박물관에도 다시 갔다. 우리가 알고 있는 마리 퀴리는 가운데 왼쪽의 큰 사진 속 여성분이다.

젊은 시절의 그녀의 모습만 기억했지 사실 노년의 모습은 생소했다. 방사성물질을 연구하다 요절했다고 생각해왔었는데, 사실 퀴리 부인은 67세까지 살다 가신, 평생 방사성 물질 연구하신 분 치곤 장수하신 인생이셨다.

바르샤바의 트램 역시 길 중간에 내리고 올라탄다. 승하차 때문에 멈춰서야 하는 뒷 차들은 무슨 죄인지.

트램을 타고 비슬라 강을 건너 간 곳은 프라가 지구이다. 프라가 지구가 의미있는 것은 2차대전 때 파괴되지 않은 바르샤바의 옛 모습을 지니고 있는 거의 유일한 지역이기 때문이라 한다. 로만 폴란스키 감독의 피아니스트, 스티븐 스필버그의 쉰들러 리스트도 이 지역에서 일부 촬영했다 한다.

거리를 걸으면서, 피아니스트에서 할머니를 의자채 들어 던진 그 창문이 저 창문이었을 수도 있겠구나 하는 생각에 몸서리를 쳤다.

프라가 지구를 걷다가 만난 싸이ㅋㅋ

바르샤바에서 제일 길다는 빌딩도 보게 되었다. 그 길이가 무려 508미터에, 43개의 입구가 있는 아파트이다.

트램을 타고 바르샤바 스테디움으로 넘어왔다. 외부에는 바르샤바 마라톤 준비로, 내부에는 분양엑스포로 분주했다. 폴란드 국기 모양의 외벽들이 밤에는 거대한 스크린으로 변하는데 꽤나 멋있었다.

다음으로 방문한 곳은 와지엔키 공원. 바르샤바에서 가장 좋았던 곳이기도 하다. 유럽을 돌아다니며 수많은 공원을 방문했지만 걷는 것만으로도 마음의 평화를 주는 공원은 사실 몇 없다. 이 와지엔키 공원만큼은 바르샤바 사람들이 자부심을 가져도 충분히 그럴만한 공원이다. 생각해보면, 마음의 평화를 주는 공원들은 대부분 왕이 살았거나, 왕이 산 근처거나, 왕이 살고있는 공원인 것 같다. 물론 역으로 왕이 산다해서 무조건 마음의 평화를 주는 공원은 아니지만.

와지엔키 공원 내의 쇼팽 기념물.

공원 내의 호수.

사실 부다페스트에선 집-회사-집 만 반복하다보니 아직 개나리를 못 봤었는데, 이제야 진짜 봄이 온게 실감났다.

시간이 넉넉하다면 공원에 늘어앉아있고 싶었지만 다음 관광을 위해 또르르.

폴란드의 김밥천국이라는 밀크바에 갔다. 두가지 관점에서 의미 있었는데, 첫번째는 정말 가격이 싸다는 점. 수프에 팬케잌을 먹었는데 2천원 정도 나왔다. 둘째는 폴란드 사람들이 평소에 먹는 음식을 볼 수 있었다는 것이다. 가령 피에로기는 관광객만 먹는 음식일거라 생각했는데 많은 폴란드 사람들이 피에로기를 시켜먹는 모습을 보며 흠칫 놀랐다.

트램의 의자 방향이 재밌다. 사실 4방향 의자가 다 중심을 향해 있는데 앉아있음 대각선 사람과 눈 마주친다.

서둘러 온 이유는 문화과학궁전의 옥상 테라스에 올라가기 위해서.

표를사고 엘레베이터를 타면 안내이모님이 버튼을 30층 버튼을 척척 눌러주신다. 더 놀라운건 엘레베이터 속도가 정말 빠르단 것이다. 30층을 순식간에 올라가는 데도 운행 시에 덜컹거림은 전혀 없다. 이게 우주선 만드는 소련의 기술력인가?

그저 바르샤바의 파노라마를 잘 구경했다. 사실 강가쪽 구경하고 싶었는데 햇빛이 안드는데다가 바람이 불어 햇빛드는 시내쪽 창문에 서서 구경 잘했다.

테라스에서 한참을 있다가 내려와 건너편 쇼핑센터에 갔다. 환전해온 돈이 좀 남아서, 뭘 좀 살까 해서.

바르샤바 시내엔 큰 쇼핑센터가 많았는데 폴란드 국적의 브랜드 중 맘에 드는 곳을 몇 발견했다. 옷을 좀 사올까 하다가, 가격과 디자인에 비해 조악한 품질로 인해 눈물을 머금고 다시 내려놓고 NewYork에서 그냥 런닝 팬츠 하나 사왔다.

가고싶었던 바르샤바 구경은 다 마치고, 아쉬움이 남는 곳을 다시 갔다. 쇼팽의 심장이 담겨있는 성 십자가 교회의 벽.

자세히 보면 here rests the heart of frederic chopin 라 써있다.

폴란드 맥주 Zywiec 의 해피아워를 찾다가 발견한 서점의 해피아워ㅋㅋㅋ

1949년에 만들어진 폴란드의 첫 에스컬레이터라고. (물론 그 후에 리노베이션을 많이 했다지만) 구시가에서 아래쪽 도로로 내려갈 수 있다.

드디어 찾은 Zywiec 생맥 파는 바. 아니 왜 이렇게 찾기 힘든거야!

길거리에서 볼 수 있는 문화과학궁전.

다음날 아침 일찍 공항으로 가는 skm을 타기 위해 중앙역으로 갔다. 시간이 좀 남아 폴란드의 카페베네라는 coffeeheaven에 들렀다.

skm 을 타고 공항으로 가는데 이어폰에서 It ain’t over ‘til it’s over 가 흘러나왔다. 이번 여행이 유럽에서의 마지막 여행이다 생각하고 있었기에 노래가 참 의미심장했다. 그런거 같다. 한국 갈 때 까진, 아직 끝난게 아니니까. 공항까지 가는 20여분 동안 창밖을 보며 계속 반복해 들었다.

그런데 난 이 꼭두새벽부터 공항에 갔건만 또 딜레이가 되서 아놔 이 망할놈의 위즈에어. 여튼, 위즈에어도 이제 마지막이니까.

비행기가 하늘을 나는데 정말 끝없이 펼쳐진 뭉게 구름 위로 날았다. 괜히 마음이 싱숭생숭했다.

꼭 시내에서 사고싶었건만, 수브니어샵들이 다 문을 닫아 결국 공항에서 비싸게 주고 사 온 쇼팽 모형.